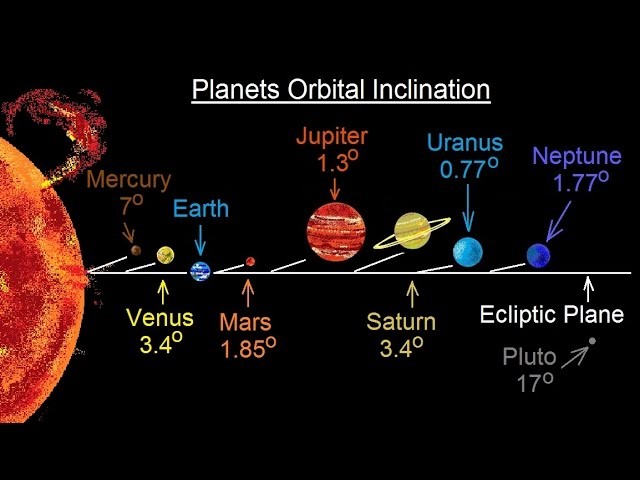

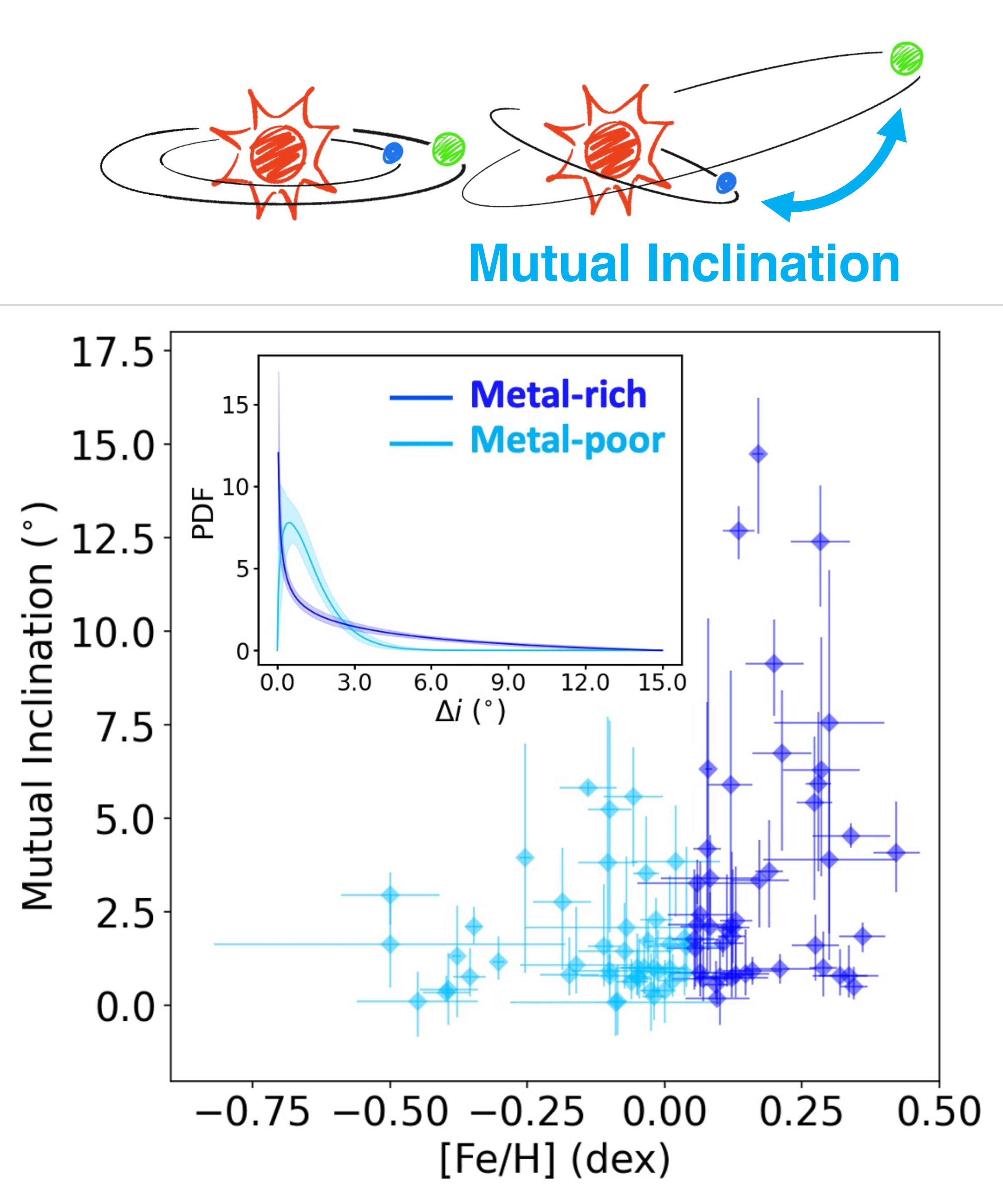

我们的太阳系很“平”——所有太阳系内的行星几乎都在一个平面内公转。其中,水星与地球公转轨道平面的相对倾角最大,为7度(图1)。相对倾角(mutual inclination)指的是两颗行星轨道平面之间的夹角,是衡量行星系统动力学结构的重要参数之一。与太阳系不同,系外行星系统的相对倾角可以非常多样化,理论上可以从0度到180度不等。最近,由清华大学天文学家领导的国际团队发现,短周期低质量行星的相对倾角与宿主恒星的金属丰度([Fe/H])之间存在相关性。研究表明,金属丰度较高的恒星倾向于拥有更多倾斜的短周期低质量行星,并且这些系统中行星间的相对倾角的分布也更广泛(图2)。

图1:太阳系行星(及冥王星)与地球公转轨道间的夹角示意图。水星是太阳系内相对倾角最大的行星。图片来自网络。

在这项工作中,相对倾角指的是每个多行星系统中最内侧两个行星的夹角,是从行星轨道倾角(orbital inclination)的最佳拟合值推算出的。在实际观测中,相对倾角无法直接测量,但可以先通过拟合行星凌星光变曲线得到行星轨道倾角,再用轨道倾角的差值计算得到。这种方法需假设两颗行星平行地从视线方向经过恒星,因此得出的相对倾角是其真实值的下限。另外,这项工作中恒星金属丰度的测量数据主要来自郭守敬望远镜(LAMOST)的恒星光谱巡天数据库。

图2:行星轨道相对倾角与主星金属丰度间的关系。该工作发现金属丰度越高的恒星周围的短周期低质量行星的轨道更加倾斜,且它们的轨道夹角分布更加弥散。

较高的相对倾角通常意味着行星之间的相对作用更加剧烈和混乱,理论上有很多可能解释,如引力散射、长周期巨行星的扰动、金属丰度较高的恒星周围原行星盘中较高的固体密度,或与角动量缺失(Angular Momentum Deficit,AMD)相关的长期混沌效应。这项工作中发现的恒星金属丰度与相对倾角之间的相关性表明,金属丰度较高的系统中,短周期行星在动力学上更加活跃,表现出比贫金属恒星周围的行星更“剧烈”的演化过程。这一发现可能为行星形成和演化过程提供新的启示——我们可能需要更多模拟研究,来追踪恒星性质及行星倾角在行星形成过程中如何演化。

该研究未来可以进一步拓展,例如深入探索理论模型,以更全面地解释行星轨道相对倾角与恒星金属丰度的相关性。另外,对具有较高相对倾角的系统进行后续观测,将有助于认证这些系统中是否存在额外的巨行星,并进一步限制巨行星对行星系统结构的影响。

这项研究已发表在《天体物理学杂志快报》上。清华大学天文系研究生华心言是第一作者,通讯作者为清华大学副教授王雪凇和华心言。其他合作者来自南京大学、美国印第安纳大学、中国科学院大学、德国马克斯·普朗克地外物理研究所和美国夏威夷大学。清华大学团队的工作得到了国家自然科学基金和清华大学笃实基金的资助。

文章链接:https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2025ApJ...980L..46H/abstract

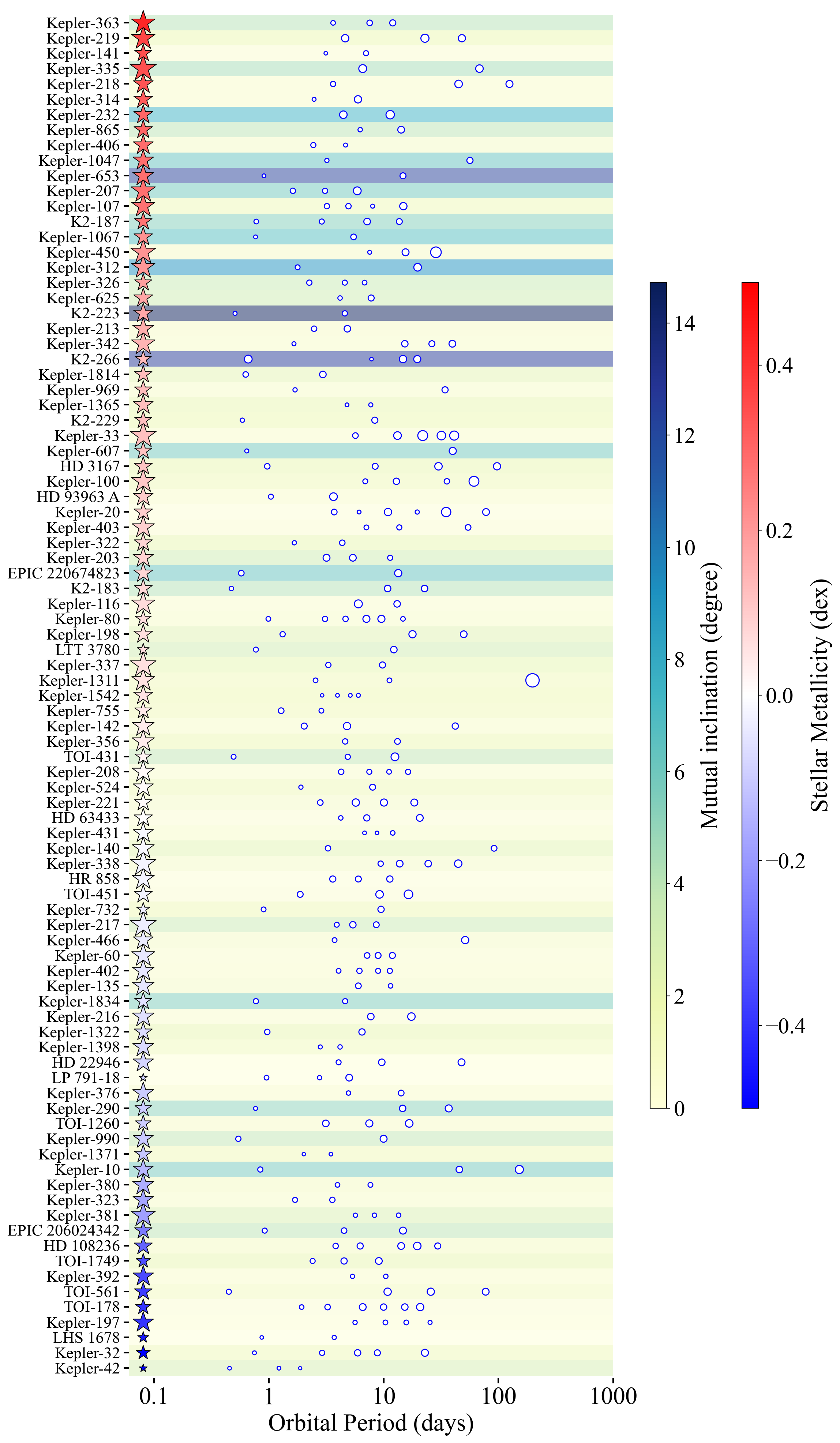

该工作中分析的89个系外行星系统如图所示。主星由其金属丰度排序,由红到蓝表示恒星金属丰度逐渐降低。背景条纹表示(最内侧两个)行星的轨道相对倾角,颜色越深表示倾角越大。