Kepler-221是一颗G型恒星,拥有四颗行星(b、c、d和e)。在这四颗行星中,b、c和e三颗行星的轨道周期呈现出一种被称为"三体共振"的规律。这意味着它们的轨道周期接近整数比,就像一群舞者跟随相同的节奏同步起舞。具体来说,每当行星b完成6次轨道运行时,行星c完成3次,行星e完成1次。然而,在Kepler-221系统中,位于中间的行星d并不符合这种规律,它打破了原本的共振链,挑战了天文学家对这类系统演化机制的理解。

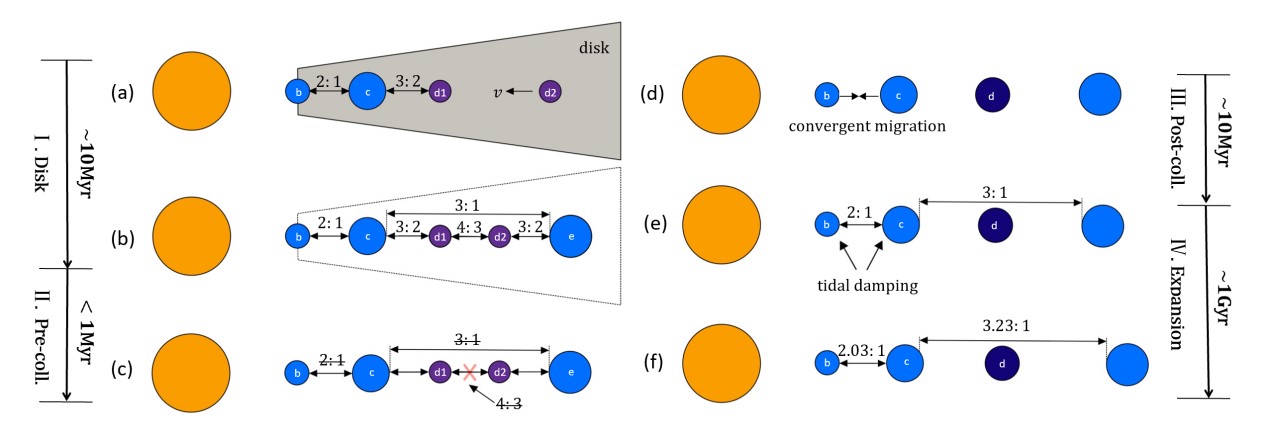

为了揭开这一谜团,由清华大学天文系Chris Ormel教授领导的国际团队详细研究了Kepler-221行星系统随时间的演化过程。研究团队提出,该系统并非一开始就呈现出如今的形态。相反,他们认为它最初拥有五颗行星,所有行星都处于完美的共振链中。这种共振链通常在行星系统发育的早期阶段形成,当时行星还嵌入在围绕恒星的气体和尘埃盘中。然而,随着系统的成熟和盘的消散,这种微妙的平衡被打破。研究模型表明,共振链变得不稳定,最终导致两颗行星(d1和d2)发生碰撞并合并,形成了现在的行星d。这场碰撞打破了原有的共振链,使行星d成为"异类",而其他三颗行星b、c和e仍然保持接近共振的状态。最终,三体共振得以重建,行星的轨道周期比也扩展到了如今观测到的状态。

图1:Kepler-221演化模型示意图

为了验证这一假设,研究团队使用REBOUND进行了N体模拟,成功再现了该行星系统的观测结果。这些模拟还揭示了使这一情景成为可能的关键因素。首先,行星b、c和e之间的三体共振只能在汇聚迁移的情况下重建,即行星随着时间的推移需要逐渐靠近彼此。其次,行星d在共振重建后的扩展阶段扮演了关键角色,这一过程通过一种称为"共振穿越"的机制完成,该机制可以约束共振行星之间的质量比。图2展示了在行星初始质量合适的条件下,行星在轨道扩展阶段成功扩张到观测到周期比的示意图。

图2:轨道扩展阶段对行星质量的约束

这一模型不仅解释了Kepler-221系统中不寻常的轨道排列,还为理解塑造行星系统的更广泛过程提供了新的视角。研究团队提出在Kepler-221中发生的这种共振破坏事件可能比之前想象的更为普遍。其他系统,如Kepler-402和K2-138,也显示出部分共振链的类似模式,这表明它们可能经历了类似的演化历史。通过研究这些系统,天文学家能够更深入地了解行星如何形成、迁移以及在数十亿年的历史中相互作用。

这项研究已被《Astronomy & Astrophysics》杂志接受。论文的第一作者是清华大学天文系博士生易天,通讯作者是副教授Chris Ormel。其他合著者包括清华大学博士生黄硕和Université Cote d'Azur的Antoine Petit。清华大学团队的研究得到了国家自然科学基金的资助。

论文链接: