詹姆斯韦布望远镜(JWST)作为人类迄今最强大的空间红外望远镜,每年,来自世界各地的团队提交的近 2500份观测提案中,只有少于 10% 的优秀观测提案能够获得通过,评审对科学价值把关严苛。近日,清华大学多名博士生领导的观测提案在激烈的国际竞争中脱颖而出,成功获得JWST观测时间。天文系师生的观测提案在近两年连续获得通过,表明我系在人才培养、前沿引领、开放合作等方面不断取得国际瞩目的成绩,进一步增加了我国青年在探索宇宙的国际舞台上的话语权。

下面是JWST 接收的清华大学博士生提案摘编:

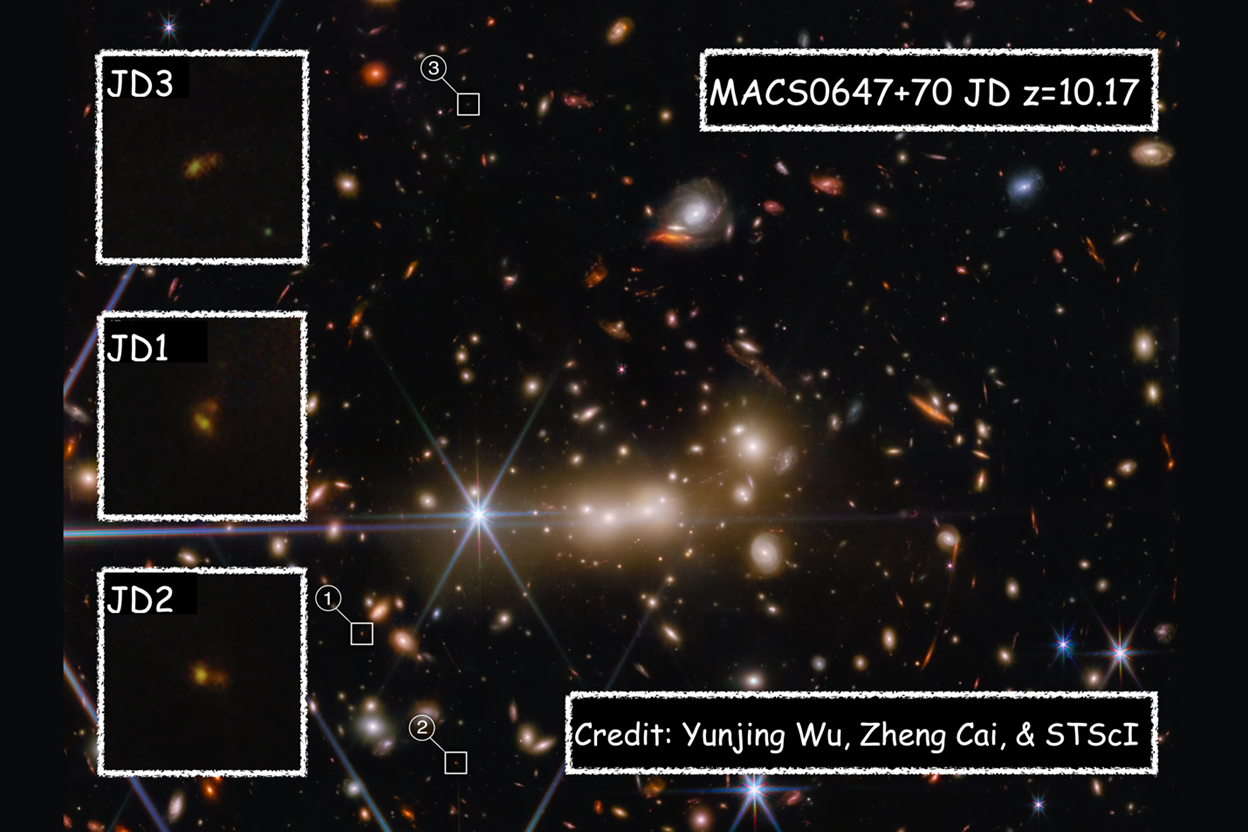

清华大学天文系2019级在读博士生吴昀荆(导师蔡峥副教授)领导的国际团队,在宇宙极早期搜寻大质量恒星爆发(PISNe)踪迹(JWST ID: 7390, PI: Yunjing Wu)。“对不稳定超新星”(PISNe)是宇宙早期大质量恒星的极端罕见爆发,被认为能为早期宇宙注入大量重元素,其发现将验证关于宇宙第一代恒星的基础理论。利用JWST红外观测能力,研究团队锁定极亮遥远星系。团队将使用近红外光谱仪(NIRSpec)识别光谱中微弱铁元素吸收线,通过对比铁、氧元素丰度,判断其元素构成是否符合对不稳定性超新星理论预测。此观测有望深化人类对第一代恒星如何孕育星系化学元素、影响早期黑洞形成的认知。蔡峥副教授和哈佛大学Fengwu Sun 博士联合领导(Co-PI)了这项提案。

清华大学天文系2021级在读博士生林小靖(亚利桑那大学联合培养,导师蔡峥副教授)领导的团队,将通过关键紫外光谱线,为高红移(z=5-9)星系建立深度紫外光谱数据库(JWST ID: 7336, PI: Xiaojing Lin)。此光谱数据库将探索宇宙再电离时期的爆发性恒星形成、元素合成及极端星际环境,揭示早期宇宙历史与化学演化的奥秘,项目的数据将在观测完成后立即开放共享。这一研究预期将为未来探索极早期宇宙(红移大于10)的星系提供基础。

此外,天文系师生也正在主持两个进行中的JWST第三轮(Cycle 3)的观测项目。天文系2019级博士生蒋昊昌(欧洲南方天文台联合培养,导师Chris Ormel副教授;现于MPIA任博后)领导(PI)的团队,发现了一个极具潜力的原行星候选体,该天体预期位于一个显著的尘埃间隙内,并与碳丰富分子发射环相吻合。为确认该行星的存在,团队将利用JWST的NIRCam探测吸积行星的Paschen-alpha发射线(JWST ID: 5261, PI: Haochang Jiang)。如果成功确认,该行星将成为目前可直接探测到的最年轻的行星,为研究巨行星形成及其与行星形成盘相互作用提供关键参考。

清华大学天文系2022级在读博士生林子滔、胡哲程,以及王雪凇副教授联合领导(co-PI)的项目,将利用NIRSPEC光谱仪对TOI-2525行星系统中一对特殊的"温木星"的大气展开精密测量。这对行星温度介于300至600开尔文之间,透射光谱观测将能够同时限制大气中碳、氮、氧等关键元素的含量。这项研究将以前所未有的精度揭示温木星的大气成分,甚至可能超过我们对太阳系中木星和土星的限制,帮助我们更好地理解气态巨行星的形成历史和大气物理(JWST ID: 4938)。值得一提的是,这项提案的原型是在研究生课程《高等实测天体物理》发展而来。