球状星团是围绕银河系等星系运动的致密、古老星团,通常包含数十万至数百万颗恒星。经过数十亿年的演化,这些星团因两体弛豫和潮汐剥离逐渐失去成员星。这一缓慢的解体过程最终可能导致某些星团完全消散,其恒星并入银河系的晕和盘。

此前人们普遍认为计算球状星团的质量损失率问题已基本解决,其主要机制在理论模型和高精度N体模拟中已被充分研究了几十年。然而尽管理论极其成熟,迄今尚无直接的观测证据验证这些理论预测。最近,盖亚(Gaia)卫星发现的大量球状星团周围的恒星星流,为从观测数据推断质量损失率提供了独特的机会(图1)。

图1 截至2024年5月探测到的恒星流的三维分布(Ibata et al. 2024)。右边为靠近银心附近的星流放大图。

清华大学和密歇根大学的团队近期结合观测与动力学建模,首次从观测出发估算出12个银河系球状星团的质量损失率。为实现这一目标,他们开发了一种专门针对球状星团星流的新型粒子喷射算法。该算法能够在任意背景引力势下精确模拟星流的宽度和长度,从而有效解决密度测量中的简并问题,使得最终误差率低于10%。

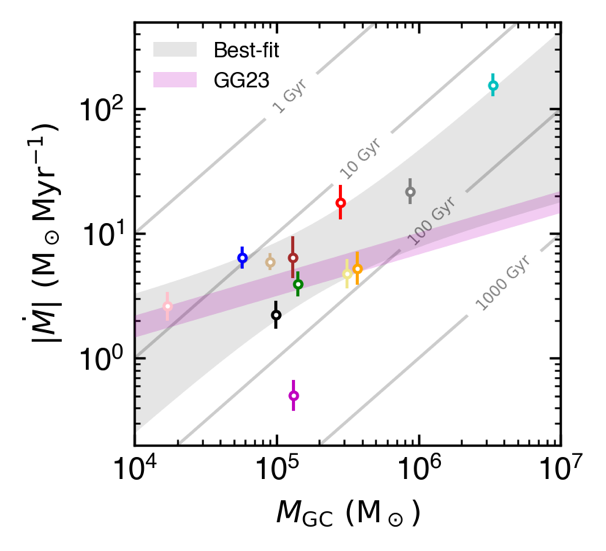

研究发现,球状星团的质量损失率范围从每百万年0.5至200个太阳质量,具体取决于其质量和轨道参数。在研究的12个星团中,Omega Centauri的质量损失率最高,这可能归因于其巨大质量及其靠近银河中心的强潮汐场。此外,研究还发现质量损失率与星团质量呈正相关,这与理论模型的预测一致。然而,该工作估算的相关性比最新的GG23理论计算结果更加陡峭(图2)。这一差异对我们理解致密星团系统的碰撞动力学提出了很大的挑战,并为球状星团的长期演化提供了新的视角。

图2 银河系12个球状星团的质量流失率随星团质量的变化关系。灰色区域表示观测到的关系,其斜率远大于GG23理论模型的预测。

该研究论文近期发表在《天体物理学快报》(Astrophysical Journal Letters, ApJL)。清华大学天文系李辉教授是文章的通讯作者。论文第一作者为密歇根大学的博士生陈颖天,第三作者为密歇根大学教授Oleg Gnedin。本研究得到了科技部重点研发计划和国家自然科学基金的资助。

论文链接: https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/adaf93