射电天文

Radio Astronomy

Radio astronomy is a vital branch of astrophysical research that explores the properties of celestial objects such as galaxies, stars, the interstellar medium, compact objects, and black holes by analyzing radio waves from the universe. It helps us understand critical issues like cosmic evolution, galaxy formation, stellar life cycles, and the nature of dark matter and dark energy. The Department of Astronomy at Tsinghua University focuses on several key areas in radio astronomy: the ISM (interstellar medium) evolution and star formation, pulsars and fast radio bursts (FRBs), the development of novel concepts for large-field-of-view detectors of the dynamic universe, such as the "Cosmic Antennae" (phase-field telescopes, distributed antenna arrays, etc.), and various radio transients. These efforts leverage advanced domestic and international facilities, including “China Sky Eye” FAST, ALMA, CHIME, JWST, GBT, and the Delingha millimeter telescope. The department actively engages in international collaborations, leading and participating in major surveys such as the FAST key programs "Commensal Radio Astronomy FasT Survey (CRAFTS)" and "Fast Radio Burst Survey". Additionally, Tsinghua's astronomy team is committed to innovation in radio astronomy technology, collaborating with leading computational and AI institutions to develop next-generation AI-driven detection and research equipment and techniques.

Interstellar Medium Evolution and Star Formation

Star formation is a key process in the formation of visible structures in the universe, involving the aggregation of gas and dust in molecular clouds, mass accretion, and multi-scale gravitational collapse. What roles do turbulence, gravity, and magnetic fields play at different stages of star formation? How does the most abundant cosmic baryon—atomic hydrogen—transition into molecular form? How does the energy dissipation of interstellar turbulence happen? How do protostellar outflows and feedback from young stars affect the energy balance of the interstellar medium? At Tsinghua, we utilize world-class telescopes like FAST, JWST, and ALMA to develop observational and analytical methods such as H I Narrow Self-Absorption (HINSA), Core Velocity Dispersion (CVD), and spectral line Zeeman effects. Our research focuses on molecular cloud formation timescales, the origins of interstellar turbulence, precise measurements of interstellar magnetic fields, and constructing a more comprehensive physical picture of ISM evolution and star formation.

Pulsars, Fast Radio Bursts, and Cosmic Transients

Pulsars and fast radio bursts (FRBs) are extreme astrophysical phenomena of great significance for studying fundamental physical laws and matter under exceptional conditions. FRBs are millisecond-duration bursts from cosmological distances, representing a frontier in dynamic universe research, yet their physical origins remain unresolved. FRBs exhibit diverse host galaxy characteristics, offering a unique pathway to study the formation and evolution of compact objects in various environments and even develop new cosmological tools. Over the next five years, Canada's CHIME Outrigger project is expected to localize thousands of FRBs with milliarcsecond precision. In the next decade, the U.S.'s DSA-2000 will detect and localize tens of thousands of FRBs to arcsecond accuracy, while FAST will conduct follow-up observations of active sources. China's newly constructed DART array is currently the world's highest-quality imaging telescope at the 300 MHz band and has already yielded significant discoveries. At Tsinghua, we use telescopes such as FAST and DART to study cosmic transients, uncovering their radiation mechanisms, environmental properties, and polarization evolution. Through multi-wavelength observations and large-sample statistical analysis, we aim to construct a unified model for FRBs, reveal their origins, and explore the underlying physics of the dynamic universe.

"Cosmic Antennae" – A Novel Detection Concept

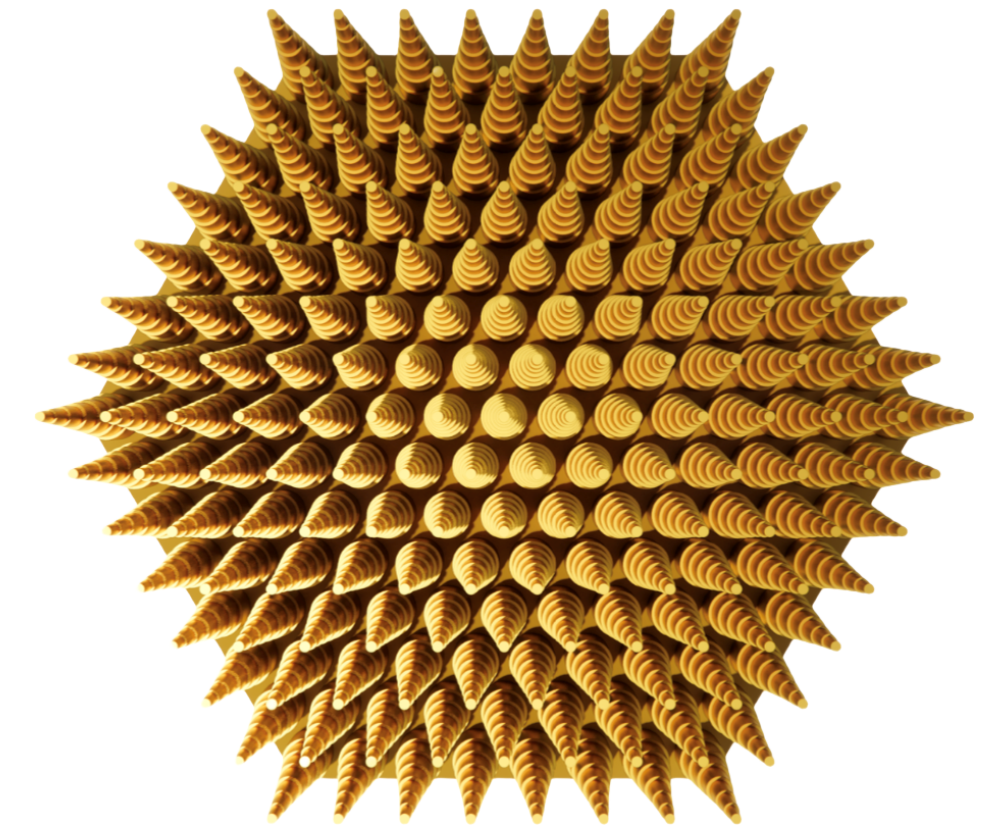

Quantization is a fundamental feature of the universe. The uncertainty principle illustrates physical processes’ inherent connection between the time and energy domains. The maximum energy achievable by the dynamic universe over extremely short timescales defines the "time frontier" of human exploration. Detecting this requires ultra-fast time sampling, vast observational field of view (FoV), and complete information retention of cosmic electromagnetic field. Current FRB searches typically operate at millisecond to microsecond timescales, leaving sub-microsecond to nanosecond scales largely unexplored. Extreme transient phenomena like ultra-short pulses await discovery through large-scale surveys. High time-frequency resolution and efficient all-sky coverage will significantly enhance the chances of capturing transient events, while also generate massive data. The Cosmic Antennae concept aims to develop and construct next-generation digital phase-field telescopes, deploy global phase-field and small antenna arrays, and integrate cutting-edge computing, AI, electronics, data transmission, and timing technologies. This will enable unprecedented FoV, high cadence "cosmic video recording," shedding lights into the dynamic universe.