导读:由清华大学天文系领衔的国际合作团队,利用詹姆斯·韦伯太空望远镜(JWST)、甚大望远镜(VLT)及昴星团望远镜(Subaru)的联合观测数据,发现了疑似包含“第一代”恒星(Population III star)的极贫金属星系,团队命名为“CR3”。它位于约115亿年前的“宇宙正午”时期。CR3是目前发现的高红移重元素含量最低的星系之一,其元素含量接近理论预言的“第一代星系”。这一发现如同在“中年”宇宙中找到了一个远古时期都还尚未发现的“活化石”,揭示了宇宙化学增丰的不均匀性与复杂性。相关成果已快速发表于《天体物理学快报》(The Astrophysical Journal Letters, ApJL)。

宇宙的第一缕星光:追寻第三星族星的踪迹

如何寻找宇宙中的第一代恒星(第三星族星,Population III stars)的形成与消亡,是星系宇宙学领域公认的重要未解之谜,其存在是证明宇宙源于大爆炸的又一“铁证”,也是詹姆斯韦布望远镜(JWST)规划的核心科学问题之一。

理论认为,第一代恒星的宿主星系,也称作“第一代星系”,诞生于大爆炸后仅数亿年,由大爆炸原初的氢和氦元素构成,质量大、温度高、寿命短。由于不含重元素(比氦元素重的元素),其光谱性质与普通星系迥异,预期会呈现强烈的氢、氦发射线,却缺乏氧、碳元素等一般星系普遍存在的“重元素发射线”。然而,这类天体预期寿命极短且遥远;因此,直接探测到“第一代星系”,至今仍是天文学家孜孜追寻的目标。

CR3:“宇宙正午”时期的原始星系候选体

理论模型认为,星系际介质(IGM)被历代超新星产生的重元素迅速污染,第一代恒星的形成在再电离结束时期(宇宙学红移z ~ 6)便基本终止。然而,研究团队在红移z = 3.19(约115亿年前、“宇宙正午”时期)发现了一个极为特殊的“第一代星系”候选体——CR3。其光谱呈现强烈的氢、氦发射线,缺乏其他所有的重元素发射线;同时几乎无尘埃、年龄极年轻(约200万年),质量小(仅60万倍太阳质量),展现出理论预言的宇宙原初星系特征。CR3的发现为“第一代恒星形成可能延续至‘宇宙正午’时期”提供了强有力的观测证据,挑战了现有流行的框架。

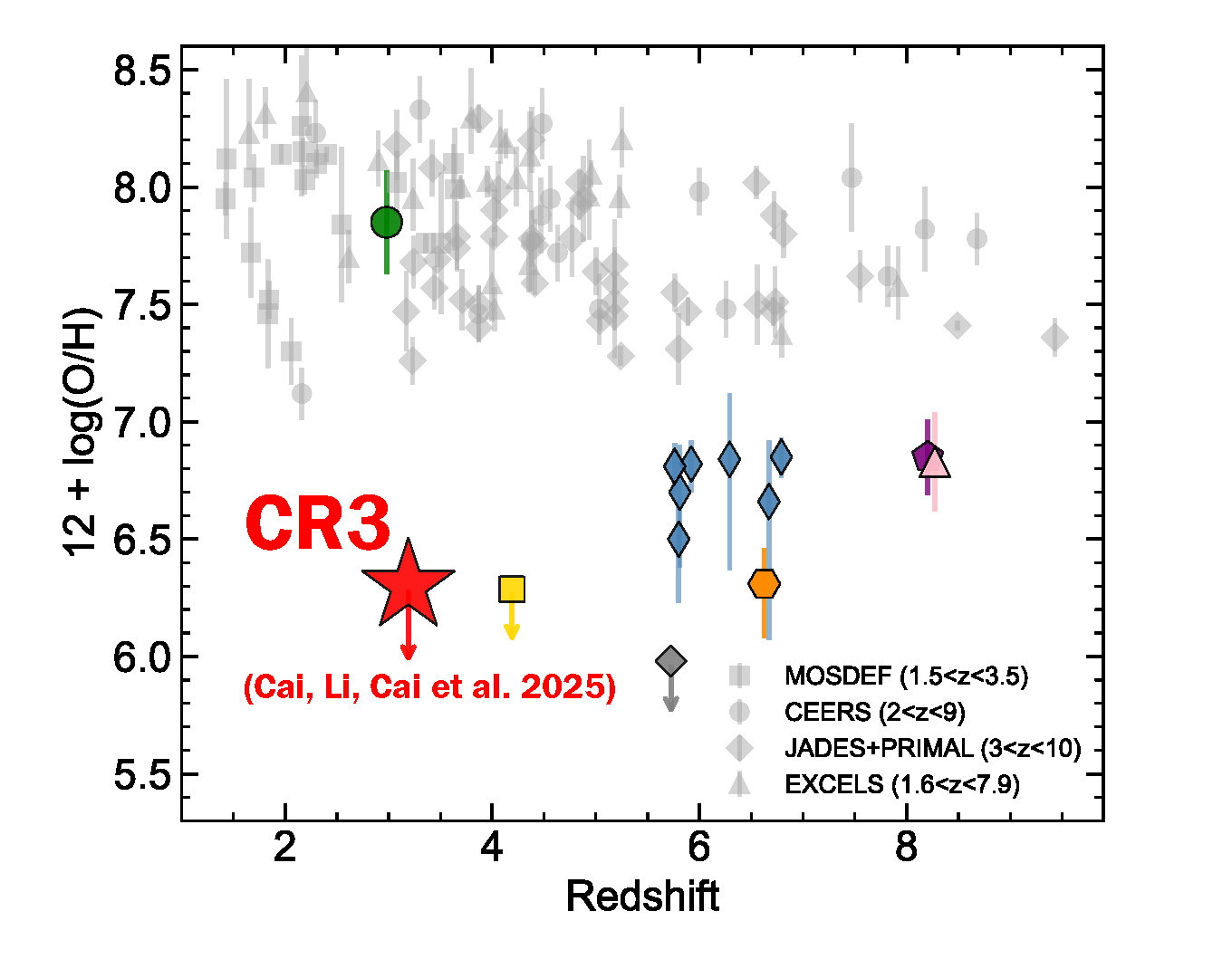

应用目前较流行的元素丰度定标方法,CR3被认为是高红移“宇宙正午”星系中,疑似重元素丰度最低的星系。

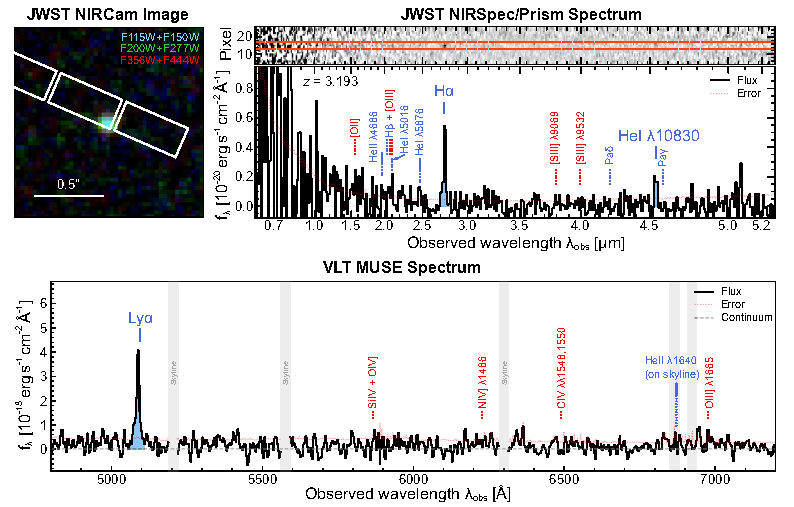

图1:星系CR3的图像与光谱。呈现理论预言的原初星系的显著特点:仅存在宇宙大爆炸原初的氢、氦强发射线,目前没有任何其他重元素发射线被探测到。

CR3 为何幸存于宇宙成熟期? 可能“隐居寂静角落”

为何在宇宙演化已如此成熟的时期仍存在原始星系?团队发现,CR3在大尺度宇宙环境中,位于低密度区。团队推断,可能星系反馈作用不明显,加之星系并合和相互作用较少,使部分原始气体团块得以“幸存”,从而延迟了重元素增丰过程。

图2:CR3是目前唯一一个在“宇宙正午”时期被发现的第一代星系。

未来更高分辨率、更高信噪比的光谱观测,将进一步确认CR3本质;CR3的发现将激励更大的“原初星系”样本的建立,该样本将对理解恒星形成历史及宇宙星系演化过程提供进一步的观测认识。

该研究成果以《A Metal-Free Galaxy at z = 3.19? Evidence of Late Population III Star Formation at Cosmic Noon》为题,于《天体物理学快报》(Astrophysical Journal Letters, ApJL)快速发表(https://doi.org/10.3847/2041-8213/ae1608)。蔡峥副教授为文章通讯作者;蔡思嘉(2023级博士生)为第一作者,李明宇(2022级博士生)为第二作者,天文系吴昀荆、于阜江提供了重要数据支持。合作单位包含美国国家光学红外天文研究实验室、哈佛-史密松天体物理中心、亚利桑那大学斯图尔德天文台、莱顿大学莱顿天文台、爱丁堡大学爱丁堡皇家天文台和欧洲南方天文台。该工作得到科技部重点研发计划、清华大学自主科研国际合作专项支持。