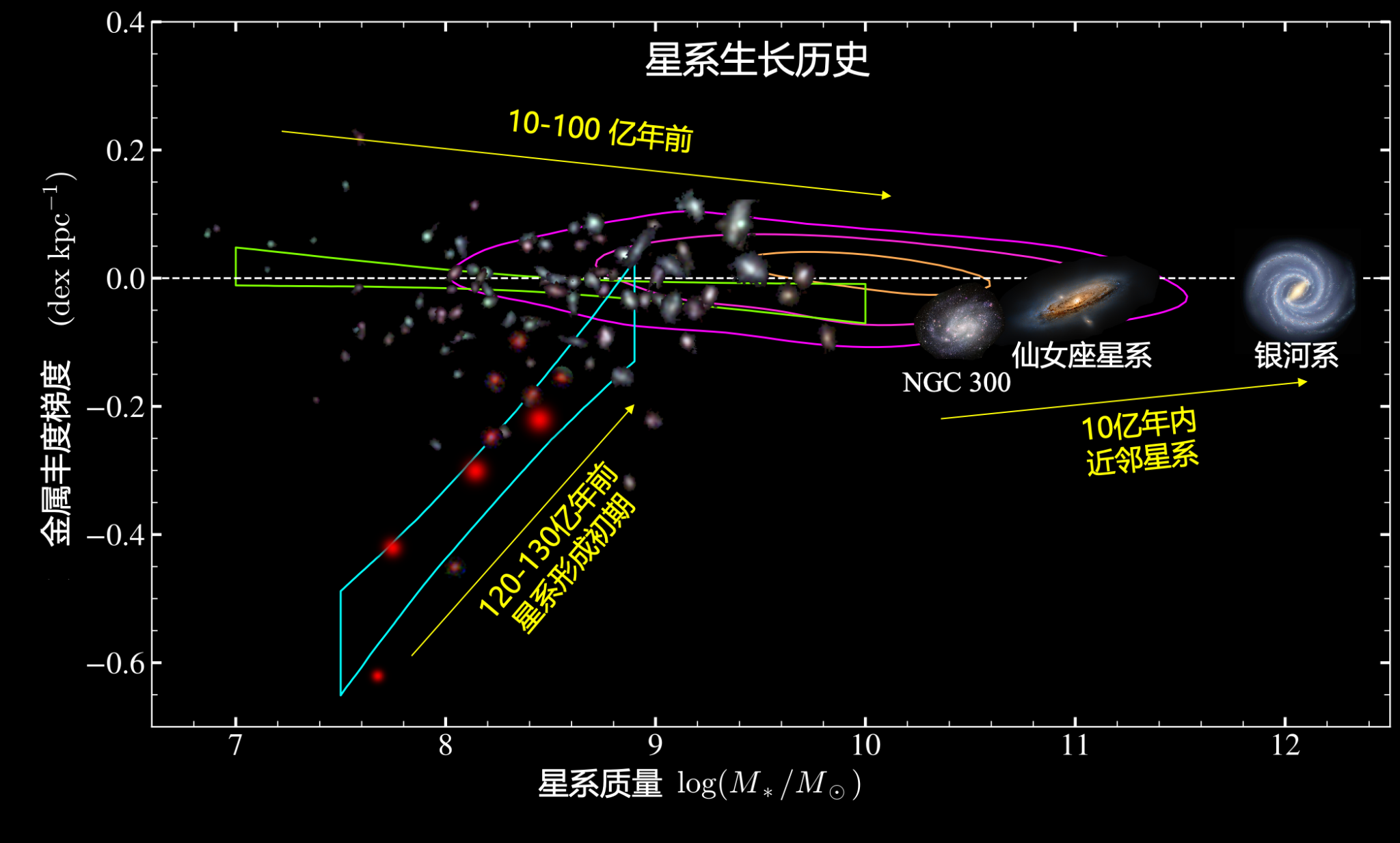

借助詹姆斯·韦伯太空望远镜(JWST)、哈勃空间望远镜、及多台地面大型望远镜近半个世纪的光谱数据,团队分析了从宇宙早期到近邻宇宙的星系演化历史。在这段长达130亿年的历史中,重元素在星系中的分布为星系形成与演化留下了独特的印记。

重元素分布 – 记录星系演化的“年轮”

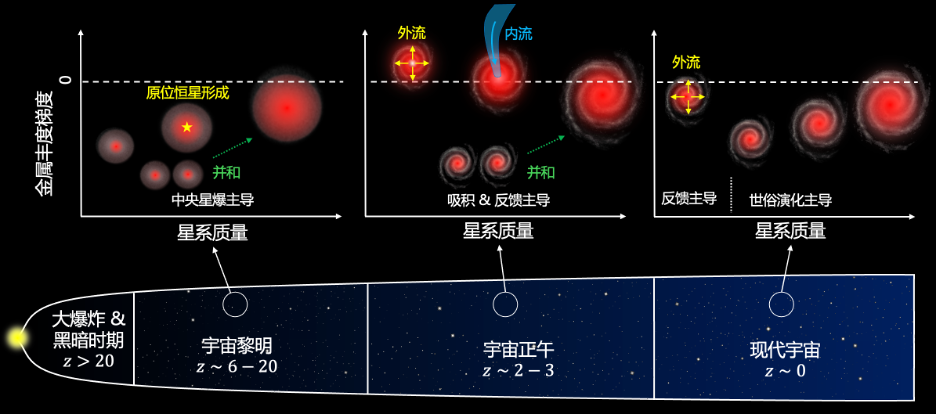

每一颗恒星从诞生到死亡,都会在星系中留下痕迹。超新星爆炸会把重元素吹向四周,使局部丰度升高;冷气体流入会稀释星系中心的金属含量,使星系内部重元素丰度低于外围;由黑洞反馈驱动的气体外流,则能把富含重元素的气体抛向更远处,抹平原有的元素分布的差异;而当星系并合时,剧烈的湍流更会打乱原有的元素分布。因此,重元素在星际介质中的分布规律,可以帮助我们揭开星系在漫长宇宙演化过程中的形成历史。

宇宙早期:星系重元素“内高外低” – 星系“由内向外”的生长

团队发现,大约130亿年前的宇宙黎明,第一批星系在恒星核合成的作用下孕育出最早的重元素。高效率的恒星形成点燃了星系中心的“星暴”,使中央区域重元素迅速富集。随着时间推移,重元素逐渐扩散到外盘,其分布随半径的梯度趋于平缓,展现出典型的“由内向外”生长模式。

宇宙正午:星系重元素分布混乱、时常“内低外高” – 气体内流与外流的激烈交锋,恒星形成与熄灭的剧烈交织

到了约100亿年前的“宇宙正午”,恒星形成达到巅峰。强烈的星风和超新星爆炸把大量重元素抛向星系之外,星系内部的重元素分布梯度被彻底抹平。此时,金属分布与星系质量呈负相关,反映出冷气体吸积与反馈驱动的剧烈作用。星系的成长方式,从最早期的中心扩展,转为整体性的生长。

现代宇宙:星系重元素回归“内高外低”— 现代星系缓慢而持久的“呼吸”

距今 50 亿年前到今天,随着宇宙整体的恒星形成逐渐放缓,星系重元素再次回到中心聚集,中心的重元素显著高于星系外围(“内高外低”),显示星系生长进入一个“慢节奏”阶段:渐进的气体吸积,促使结构(例如旋臂、棒)逐渐形成、这些缓慢的过程主导了现代星系的状态。

团队对上千个星系进行的系统观测,对跨越130亿年的气体重元素分布的分析,谱写了这幅星系-气体关联演化的图像。宛如利用星系的“呼吸”,对星系演化进行的系统勘察。

对理论、模拟的限制与启示

为了理解观测结果,研究团队进而建立了多种模型。在宇宙早期,“弱反馈星暴模型”解释了中心区域快速富集但混合不足的现象;而在宇宙正午,“浴缸模型”的比较揭示了强反馈、气体吸积和循环的重要作用。这些发现不仅为早期星系形成提供了观测证据和理论指导,也为星系数值模拟提供了实测数据,特别地对数值模拟中气体湍流与扩散,超新星的能量反馈等,提供更精确的参考。

相关研究成果以《A 13-Billion-Year View of Galaxy Growth: Metallicity Gradient Evolution from the Local Universe to z=9 with JWST and Archival Surveys》为题,在《天体物理学杂志增刊》(The Astrophysical Journal Supplement Series)在线发表(https://doi.org/10.3847/1538-4365/adfa70)。原天文系研究生黎子豪(现丹麦哥本哈根大学博士生)为第一作者(天文系为第一单位),天文系蔡峥、国家天文台/国科大王鑫为共同通讯作者。李昭洲,Avishai Dekel等人为本文理论解释做出贡献。该工作得到了国家自然科学基金委、载人航天空间站巡天望远镜、清华大学等单位的支持,合作单位包括中国科学院国家天文台、以色列希伯来大学等23个国内外单位。