超级地球——质量略大于地球的岩质行星——在系外行星系统的外侧轨道中普遍存在,这些轨道此前被认为主要由气态巨行星占据(如太阳系中的木星与土星)。一项多国参与的研究成果于今日发表于《科学》(Science)杂志,揭示了此前鲜有探测的寒冷岩质行星种群的存在,也为系外行星形成机制的研究提供了新的线索。

“我们在气态巨行星的传统轨道内发现了一颗‘超级地球’,它的质量介于地球与海王星之间,这个轨道区域内此前只发现过数百至数千倍地球质量的行星,”该研究的第一作者臧伟呈博士表示。臧伟呈曾为清华大学博士特等奖学金得主,现在为哈佛大学-史密森天体物理中心(CfA)的冠名博士后学者,该研究的多数部分为臧伟呈在清华大学期间完成,天文系为论文第一单位。

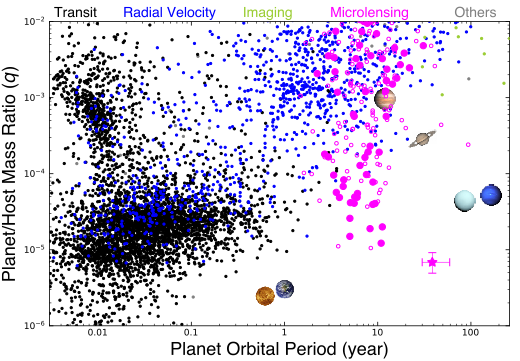

研究团队利用KMTNet的数据,对63颗通过微透镜方法探测到的行星样本进行了统计分析,其中就包括这颗超级地球。该样本大小是此前最大样本的 3 倍,这一样本揭示了位于行星系统外层寒冷区域的行星总体分布特征。研究发现,这些行星与其主星的质量比呈双峰分布——这表明存在两个不同的行星种群:一类是岩质的超级地球,另一类是气态巨行星。

该研究成果于2025年4月25日发表在《科学》(Science)期刊上,臧伟呈为论文第一作者,臧伟呈、Youn Kil Jung、毛淑德、以及来自KASI的Chung-Uk Lee博士为论文共同通讯作者。本项工作中天文系其他贡献者包括祝伟副教授、原天文系博士生杨弘靖、匡仁昆、本科生张翔宇、曾参与暑期科研的本科生王涵悦、博士生张纪元以及胡哲程。除KMTNet外,OGLE(Optical Gravitational Lens Experiment)和MOA(Microlensing Observations in Astrophysics)巡天项目也为这些系外行星的探测提供了数据支持。

清华团队的相关研究工作得到了国家自然科学基金重点项目的资助。

论文链接:https://www.science.org/doi/10.1126/science.adn6088

图1:不同方法探测到的系外行星的轨道周期和与主星的质量比分布。品红色星形表示本研究发现的位于土星轨道之外的超级地球。实心品红色圆点代表本工作的统计样本,其包含63颗来自于KMTNet巡天的微引力透镜行星。空心品红色圆点则为同为微引力透镜方法探测到的其它行星。该样本揭示了在类似木星轨道上有两类行星种群:超级地球与气体巨行星。